2021年11月,国外滑板底盘公司Rivian正式上市;12月,国内优跑科技也发布了优跑UP超级底盘。滑板底盘一度成为自动驾驶行业的热门话题。

每个人都在讨论滑板底盘市场是否真的存在?哪些客户会使用滑板底盘?本文将从四个方面详细介绍滑板底盘,包括滑板底盘的具体优势和挑战、滑板底盘的竞争模式和商业模式以及未来场景着陆的方向。

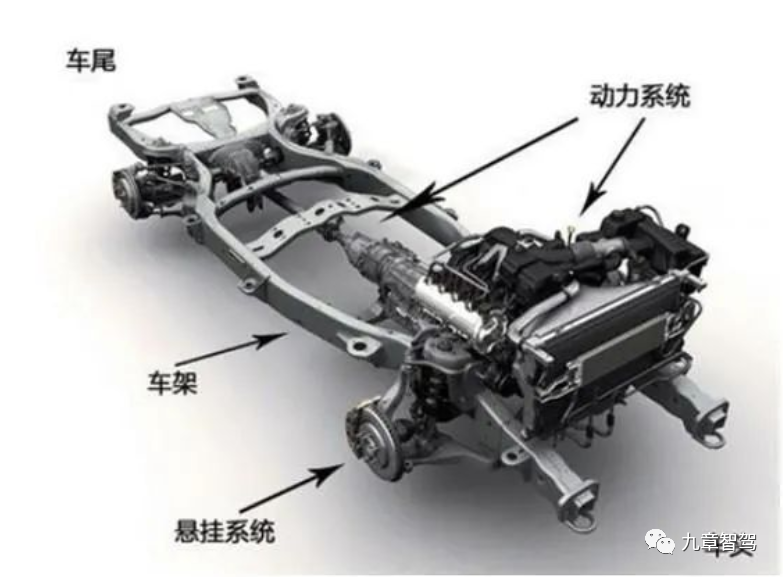

滑板底盘是通过模块化将原电动汽车上的转向、制动、三电、悬架等系统集成到电动汽车底盘上,可根据不同车型的要求更改相应的模块,缩短开发周期,实现上下车身的解耦开发。它被称为滑板底盘,主要是因为它的形状类似于滑板的形状。

滑板底盘更应该被理解为一种平台化的概念,早在燃油车和电动车时代就已经出现了平台化生产的模式,但滑板底盘是智能车时代下的一种新型平台化生产模式。通过改变传统供应链的模式和整车的生产方式,从而滑板底盘将重塑未来汽车的底盘研发与制造流程。

易咖智车CTO柏俊波说:平台模式在汽车行业并不是一个新概念,其主要特点是零部件的通用性。它主要体现在系统、子系统、零部件、接口等不同型号的通用性上,这是可见的部分。同时,在一些不可见的部分,包括设计开发过程、制造生产方法等,也表现出了很强的通用性。

纵观汽车的整个发展过程,不同的发展时期都有平台化的发展模式。

柏俊波说:随着电气化和智能化的发展,汽车行业对汽车平台化的要求得到了提升。平台可分为燃油车、电动车、智能车三个时代。其中,燃油车时代是平台1.0、以‘机械件’通用化为核心;电动汽车时代是平台2.用‘机械件’ 以电器件为核心,智能车时代是平台3.0,主要是硬件通用 软件平台 以标准接口为核心。”

让我们来看看汽车工业是如何在三个不同的时代实现平台的。

在燃油汽车时代,主机厂掌握了底盘和车身的独立研发设计能力。为了最大限度地降低供应链成本,各级车型都有自己的零部件通用制造平台,如A级车或B级车,将有自己的平台,不同平台之间的部分零部件也可以共享。

对于一般部件,白俊波分享道:一般部件包括前舱防火墙、转向系统、底盘部件、轮胎、白色车身、固定驾驶员、乘客坐姿、仪表、中央扶手、座椅、空调系统等。

在电动汽车时代,其平台概念非常接近燃料汽车,只不过是将发动机、变速箱等套件变成当前的三电系统。因此,与燃料汽车时代相比,该阶段的平台增加了一些电气部件的通用部件。

在智能汽车时代,软件服务的地位逐渐提高,导致汽车开发模式成为硬件通用 软件平台 标准接口模式。

一方面,车辆的开发以硬件推广为主,使硬件模块化、集成、标准化,加强零件的通用性;另一方面,硬件接口的标准化可以访问不同供应商的零件。随着硬件技术的不断趋同,硬件的重要性正在下降,车辆开发的技术重点将从硬件转移到软件开发平台的底盘。

由于滑板底盘具有上述两个特点,属于智能汽车时代的新平台产品。大多数时候,我们也可以把滑板底盘看作是一个大部件。

很多行业内的人将滑板底盘等同于非承载式的车身,笔者认为这种观点对滑板底盘有一定的误解。

早在燃油车时代就出现了非承载车身,主要用于燃油车时代SUV或者在越野车型上,整个底盘是大梁结构,车身主体悬挂在框架上,通过弹性元件连接。

与承重车身相比,非承重车身的优点是:第一,刚度高。由于梁结构,车辆刚度高,使车身与车架碰撞时不易变形,安全性高。第二,它很容易改装。上部车身安装在底盘上方,根据实际需要很容易改装各种特殊车辆,如森林消防车、救护车或由卡车改装而成的房车。

非承载车身的缺点也比较明显:一是重量大。两根粗大梁加上车身外壳的重量,导致整车重量大于承载车身,从而降低车辆的加速能力,增加油耗。二是控制差。燃油车的发动机和传动系统体积大,只能放置在整个车架上方,导致车辆重心向上移动,不利于控制。第三,成本高。由于独立车架和车身使用的钢材较多,生产成本较高。

滑板底盘等同于非承载车身的原因?主要原因是两者有一些相似之处:一是生产形式上下分离。第二,底盘具有刚性结构。滑板底盘是为了保护电池组,因此两侧加固了梁。第三,底盘集成了动力系统、悬架、制动、转向等模块。

两者的差异主要体现在两点上:一是滑板底盘主要为低地板结构,重心低,稳定性强;二是燃油车发动机少,电池、电机、电气控制(体积小、重量轻),整个三电系统集成在底盘中心。

结合以上内容,滑板底盘在上下车身的连接方式上与非承重车身结构相似,但后者缺乏滑板底盘的重要特点,即软硬件的解耦开发和标准接口,因此非承重车身不是滑板底盘的必要条件。

目前,市场上的一些传统汽车公司已经推出了自己的新电动汽车平台,如大众汽车MEB、现代E-GMP、丰田e-TNGA等等,很多业内人士认为这种电动车平台开发模式已经非常接近滑板底盘,但作者也在思考两者的相似性和差异。

首先,两者的相似性主要体现在:第一,为了保护电池组,配备相同的侧梁,加强安全;第二,在集成方面,底盘也高度集成,因为发动机和变速箱较少;第三,在模块化方面,两者都采用模块化部件和组件,简化了生产过程,降低了制造成本。

其次,在差异方面:第一,虽然这种电动汽车平台模式也是平台结构,但仍是承载体结构,不能真正实现上下车身分离,仍属于综合开发模式;第二,这种电动汽车平台具有模块化、标准化、通用的特点,车型开发周期相对缩短,但滑板底盘开发周期较短。

可以发现,两者最大的区别在于开发方法的不同。智能车时代的平台模式一定是上下分体的形状吗?

柏俊波解释了作者的问题:首先,滑板底盘是智能平台3.0的分体形式,但不是平台3.0必须分体开发。其次,要实现智能车时代3.0.必须有真正的域控架构,不同企业和产品之间有不同的域控分解方法。以特斯拉为例,其域控架构是基于物理空间分布的,特斯拉零部件的通用化率已达到70%左右。虽然没有分体开发,但还是有平台3.0的重要特征。”

从这个角度来看,特斯拉或其他电动汽车平台的开发模式属于智能3.0的一种模式,但不同于滑板底盘的分体式开发,属于一体式开发。

变更终端产品形式后,会影响上游零部件供应链系统和产品研发设计流程。

一方面,由于燃料汽车的结构与电动汽车的底盘结构完全不同,燃料汽车有发动机和变速箱,而电动汽车主要是电池、电机和电气控制。在油改电的趋势下,车辆所需部分部件的模式被打破,导致底盘上零件的设计模式发生变化,如零件的体积和结构、安装位置等。

另一方面,原先主机厂设计燃油车时,主要是一体式车身,开发和设计是有一整套已成熟的流程,而这一设计流程复杂度过高、容错率也低,不易于产品的快速迭代。对于一些新进入者来说,研发电动车底盘需要新建团队,并且需要持续地投入大量的资金和时间,不利于快速杀出重围。

在两种因素的加持下,滑板底盘作为一款高度集成且标准化的产品,确实存在一些市场机会。

电动车在硬件层面的技术越来越趋同,导致可带来的品牌溢价有限。

某初创企业底盘工程师提到:“目前电动车硬件技术可以优化与创新的空间并不多,差距越来越小。”

在硬件趋同的大背景下,车企把实现差异化竞争的点放在了软件和用户运营上。

原有的底盘开发流程已经改变,造车新势力如蔚小理,通过互联网思维从用户需求出发定义产品,主要是以用户需求驱动为先,从而倒推到产品设计。

PIX Moving合伙人朱小松告诉九章智驾:“回顾油改电的历史,传统的造车势力之所以走下坡路,是因为仍以制造的逻辑去造车。一直到特斯拉以及国内几家新势力的出现后,主机厂对产品的定义方式发生了变化,从用户需求出发,把主要把关注点放在了用户上。”

“主机厂”的定义已经发生了改变。不同类型的企业纷纷布局智能车时代,其中的一部分新进入者对硬件的关注度不高,更关注的是后端的用户体验,若滑板底盘可实现低成本、短开发周期的优势,他们也会愿意采用。比如滴滴的“达芬奇”计划,现阶段是与主机厂合作的策略,但滑板底盘的上述优势一旦显现后,采用滑板底盘的造车模式或许也会有可能,毕竟在产品定义的灵活度上相比主机厂会更好。

柏俊波解释道:“以滑板底盘企业REE为例,它重塑了对汽车的产业分工,在下游主机厂和上游Tier 1之间插入了一个新的生态链。REE认为下游客户已经不仅仅是主机厂,未来进入汽车行业的玩家可能会发生结构性的变化,其中包括品牌商、物流公司、车队、科技公司、商业持有者或者地产的持有者,而传统的主机厂排在比较靠后的位置,意味着滑板底盘的出现将改变下游生态。”

在“主机厂”的定义发生改变后,整个生态链和分工模式也发生了改变。原先汽车行业是以“主机厂”为主导,而现在不同类型的企业纷纷加入到智能车队伍中,他们更多的是关注在终端用户体验及软件算法的迭代,而硬件端会外包给第三方企业。

分体式研发带来的最大优势是可以让主机厂或者细分场景客户专注于上体车的设计,相对于一体式的开发难度,这种分体式的开发会容易很多。

对于乘用车来说,第一,凭借着全线控和高度集成化,可以让一款底盘适配多个上车体造型;第二,面对C端用户的个性化需求,可以应用滑板底盘的标准化开发模式,实现上车体的差异化;第三,乘用车的滑板底盘采取的是低地板结构,在一定程度上可以释放上车体的空间。

对于商用车来说,滑板底盘主要应用在低速场景的无人车,车速不会超过20公里每小时,所有对于底盘的要求主要为通用性和耐久性,差异化集中在上车体部分。

长沙于万科技总经理彭旭说道:“滑板底盘更多的是一种运力平台,重要的是对上装部分做相应场景功能的改动。上装部分主要是具体的作业系统、自动驾驶计算平台以及相关传感器等,而底盘只需要有通讯接口和电源接口。从商用底盘的改装逻辑来看,无人环卫车是在滑板底盘的大梁上方加装环卫系统,比如扫路车、清洗车、垃圾转运车等等。”

终端用户在购买电动车时,关注点在于自动驾驶与座舱内智能交互体验,而底盘不是他们最关注的点。在这种情况下,主机厂通过一款第三方的底盘,可以把精力放在终端用户的交互体验、渠道关系的打磨等。

柏俊波也提到:“智能化发展的速度越来越快,导致车辆上的功能应用迅速增加。如果不能实现软硬件解耦,任何新功能的调整或者增加,对于硬件来说都是相当大的挑战。”

传统工艺上,一款新车从架构阶段到产品及生产成熟阶段,整个流程可能需要三年左右。但滑板底盘由于各功能的模块化,可以加快产品的迭代速度,比如Canoo宣传基于其滑板底盘,在18-24个月就能开发一款新车。

柏俊波也提到,以制动系统为例,在低速车领域,当我们需要更换一个制动零部件的时候,由于滑板底盘实现了软硬件解耦,相关接口可以即插即用,不需要再做大量的标定或者测试等工作。从这点来看,滑板底盘确实有利于缩短整车的开发周期。

线控技术是滑板底盘最关键的技术之一,特别是线控制动(EHB/EMB)和线控转向(SBW)。上文也提到了,滑板底盘的优势之一就是上下分体式开发,要做到如此的话,就必须要去“机械化”,从而采用线控技术,才能真正做到人机解耦的驾驶体验。

如今线控制动和线控转向技术的成熟度如何?某滑板底盘初创企业底盘工程师告诉九章智驾:“从头部的Tier 1产品来看,线控制动(EHB)目前相对成熟,但线控转向技术尚未真正量产。”

当前线控转向技术仅停留于EPS,并未完全去除机械连接,转向信号还是来自于驾驶员的操作,无法真正实现驾驶员操作与车辆控制的解耦。而SBW完全去除了方向盘和齿轮接的连接,转向信号来源于算法,更符合自动驾驶的发展方向,但技术尚未成熟。

目前,市场上的滑板底盘大部分应用于半封闭且低速的场景,这类场景对冗余安全的要求不高,所以针对这类场景来说,使用EPS是“可以接受的”。但对于高速环境下,特别是乘用车领域,未来高阶自动驾驶必然由算法直接控制,SBW是不可回避的技术路径。

有不少业内人士说可以在滑板底盘上使用轮毂电机,但笔者认为,轮毂电机不太可能在短期内应用在滑板底盘上。主要原因是:第一,技术尚未成熟;第二,产业成熟度不够,国内可选的轮毂电机供应商较少,成本较高;第三,增加了簧下质量,会影响车辆的操控性能。

对于商用车来说,轮毂电机会应用在一些特殊场景的车辆底盘,比如无人货运等。但大部分的低速商用车并不会使用轮毂电机,主要是因为成本高、实用性低,这与多数低速无人驾驶的理念是相违背的。

对于乘用车来说,大规模应用的概率更小。对于大部分受众群体来说(中低端车型),轮毂电机并不实用,更换成本非常高,反而会成为一种累赘,除非是非常高端的车型,作为一种卖点吸引消费者。

轮毂电机会是未来电动车发展的一个方向,但在产品的安全性和稳定性尚未取得大量可靠验证的前提下,其在乘用车领域的大规模推广必然会放缓。

不少业内人士一致认为CTC电池是未来动力电池的技术方向,也有不少滑板底盘企业在未来规划上也布局了CTC电池。何谓CTC电池?CTC电池又为何适合滑板底盘?

CTC电池是将电芯直接排布在底盘上,取消了电池包的概念。一方面,滑板底盘具备独立的结构和强度,所以电芯承载的载荷会更小,降低了电池包的作用。另一方面,电芯直接集成在底盘的设计既可以安装更多的电芯从而提升整车的续航里程,也可以减少电池包的成本。

CTC电池的目的是高度集成化和模块化,在简化总装工艺和降低成本的基础上,追求的是一种一体化的设计,这与滑板底盘的理念非常接近,并且其带来的能量密度的提升也会成为滑板底盘的一个卖点。

但CTC电池的缺点也非常突出,电芯直接组装成电池包,并且每个电芯通过胶体封装成一个整体,同时又被多层防护材料包裹。这会导致单个电芯是无法进行维修和更换的,一旦电池出现问题,就需要从底盘设计的开口处取出电芯,去掉密封胶,维修难度非常大,甚至需要将底盘进行返厂维修。

滑板底盘的玩家多数为初创型企业,当前的供应链体系尚未搭建完成,对于核心零部件的供应链掌控度也并不高。

一方面,可选的核心零部件供应商并不多。从国内市场来看,线控制动(EHB/EMB)有部分国内供应商已实现量产,而线控转向(SBW)技术仍掌握在国际巨头手中,但线控转向技术的成熟度也尚早。

另一方面,原有的供应体系已经非常成熟且固化,滑板底盘作为一种新进的产品形态,很难去打破原先的供应链体系。在滑板底盘前期尚未有销量的时候,供应链价格并不占优势。

上游:零部件供应商,如三电、线控系统、BMS、轮胎等。

中游:滑板底盘研发与制造企业,如滑板底盘研发企业、滑板底盘解决方案商、Tier1等。

下游:使用与服务,如不同的细分场景用户(环卫、末端配送、矿山等)、出行服务企业、物流企业、乘用车主机厂等。

对于潜在的滑板底盘玩家类型,笔者根据目前市场上相关企业的布局情况,将玩家类型分为三类,主要包括Tier 1、场景方企业、滑板底盘初创企业。

掌握着某些滑板底盘的核心零部件,比如电池、线控技术等,对供应链价格和底盘内部的空间设计结构有一定的话语权。

随着技术的成熟后,市场上可选择的零部件供应商会增多。比如线控技术,国内的供应商也在逐步布局中。

一方面这类企业自动驾驶功能的开发能力较强;另一方面,对场景的理解较深,有一定的运营数据,可以生产符合自己需要的滑板底盘产品。

除非是有一定资本实力的头部企业,否则前期的开发成本较高,将影响产品的持续迭代。此外,如何去适配不同的上装功能,也会是研发的难点。

长沙于万科技总经理彭旭说道:“于万的优势是深耕环卫场景,有自己独立运营的环卫项目,对场景的理解较深刻,可以根据已有的运营数据,生产符合自己需求的滑板底盘。最大的难点是集成,比如制动转向、电池、电机等零部件,简单的堆积比较容易,但要适应无人驾驶及无人化的环卫作业,这需要一定的技术含量。”

他继续补充道:“于万之所以选择自研滑板底盘,第一是价格;第二是外采车辆的接口不会对外开放。在环卫行业,出于商业保密的原则,外采的传统底盘不允许客户使用自己的上装域控制器去控制发动机与转向,更不会让客户读取底盘的信息。”

能够提供一款通用性较高的底盘,可覆盖一定条件范围内的车型,可为主机厂或场景客户减少车型的开发周期,加快产品的迭代速度。

第一,需要发现能快速起量的细分市场;第二,前期未起量的情况下,供应链的成本会较高。

代表企业就是Rivian,自己生产滑板底盘的同时,也出售自己的品牌车辆。

代表企业如PIX Moving、易咖智车、REE等,产品主要集中在商用车。

代表企业如悠跑科技,通过第三方工厂输出整车方案,也可以仅提供滑板底盘的方案。

盈利模式方面,现阶段主要是以滑板底盘的整套硬件出售为主。后期的话,在提供硬件升级服务、配件加装的同时,某些企业或许也会提供软件服务。

滑板底盘的研发重点在于底盘的集成与调校,可以看作是底盘设计开发和生产的外包。

大部分滑板底盘公司并不会直接造车,更多地是精力集中在底盘的模块化集成与调校技术,以及产品的快速迭代能力。

也有不少滑板底盘公司会有自己的软件算法团队,不过规模并不大,更多的是为自己的客户做车辆价值的提升。一方面,有些场景客户自身也是初创企业,前期研发的实力不强,若滑板底盘自带某些算法功能,也会成为产品的一大亮点;另一方面,对于一些场景的大客户来说,他们对场景的理解和算法迭代,必然强于滑板底盘公司。

对于低速商用车滑板底盘,商用车滑板底盘会自建产线为主。底盘研发的技术壁垒相对较低,并且产线的建造也不需要严苛的法规资质,自建产业有利于后期规模化后摊薄滑板底盘的成本。国内的头部滑板底盘企业,如PIX Moving、易咖智车,都已经建设了自己的产线。

乘用车的滑板底盘需要有造车资质,除非像Rivian,自己造车自己卖,否则在前期不起量的情况下,主要还是以外部合作为主。

总部地址 |

美国 |

以色列 |

英国 |

美国 |

成立时间 |

2009年 |

2011年 |

2015年 |

2017年 |

商业模式 |

自己造车,自用为主 |

提供滑板底盘的解决方案 |

提供滑板底盘的解决方案 |

自己造车,自用为主 |

应用场景 |

乘用车R1T(皮卡)和R1S(SUV)、商用车EDV(货车) |

覆盖多个轻型商用车,包括配送物流、出行服务等 |

厢式货车、大巴、小型物流车、网约车 |

小型箱体车、物流货车、运动型乘用车 |

融资阶段 |

已IPO上市 |

已IPO上市 |

已IPO上市 |

已IPO上市 |

量产情况 |

已量产交付 |

计划2023年交付 |

计划2023年交付 |

计划2022年底交付 |

资料来源:公开信息整理 |

||||

总部地址 |

贵阳 |

上海 |

北京 |

上海 |

成立时间 |

2014年 |

2017年 |

2015年 |

2021年 |

商业模式 |

提供滑板底盘的解决方案 |

提供滑板底盘的解决方案 |

提供滑板底盘或整车方案 |

提供滑板底盘或整车方案 |

应用场景 |

以商用车为主,可覆盖多个场景 |

商用低速无人车为主 |

紧凑型MPV的BM-400、中大型MPV的BM-600 |

UP超级底盘 |

融资阶段 |

Pre-A+ |

Pre-A |

A |

Pre-A |

量产情况 |

与亿利联合打造荒漠植树无人车项目等 |

末端配送的车辆已实现交付 |

计划2023Q4-2024Q3量产 |

计划2023年量产 |

资料来源:公开信息整理 |

||||

滑板底盘的主要客户可分为3类,即场景方、自动驾驶解决方案商、部分主机厂,场景的落地难易度顺序也是如此。

场景方客户对细分场景有比较深入的了解,主要是集中于低速场景,比如环卫、末端配送等。

这类客户是滑板底盘最有可能落地的企业。其最主要的特点是低速车对线控技术、三电等关键零部件的技术要求相对较低,并且场景方的关注点主要是在场景的运营,更注重于通用性和耐久性,而对舒适性和车内驾驶空间的要求并不高。

柏俊波也提到,以末端无人配送为例,这是属于AI+商业的场景,包括即时配送、末端配送等,底盘更多的是承担了移动平台的角色。车型用途主要以商用车为主,所以这类企业最大的诉求是成本和稳定性,主要差异化主要在于上车体单元。

场景方采购滑板底盘的动力主要是两点:

第一,降低车型的研发成本。每个细分场景的体量比较小,初期若是自研车型和底盘,前期的投入会非常高,容错率也非常低。在尚未起量的情况下,自研并不一定是最好的方式,反而会加重企业的经营成本。

第二,提高车辆改造的灵活度。外采的整车不利于做自动化的改造,无法做定制化的开发,并且某些场景的车辆接口也不会开放给客户。

自动驾驶解决方案商主要是Robotaxi、Robobus、Robotruck等企业。

一方面,这类企业的优势在于高阶的自动驾驶功能的开发能力,但是工程化能力较弱,滑板底盘可以快速地帮助他们推出新车型。

PIX Moving的合伙人朱小松提到,以PIXRobobus为例,从0到1开发周期不到1年就完成了,如果按照传统的开发模式,至少需要2-3年的时间。

另一方面,所需的底盘具备标准化程度高、通用性较强的特点,这与滑板底盘的理念高度契合。

部分主机厂主要指的是那些前期一直专注在燃油车市场,但在电动化过程中又慢了一步的主机厂,当前他们迫切需要通过第三方滑板底盘的助力来赶上电动化的“末班车”。

若是重新建立一套整车研发体系,时间和资金的投入会非常大,甚至会影响其产品迭代速度。在品牌力和渠道力都较弱的情况下,想要快速完成know-how的过程,并快速打通市场,建立品牌知名度,采用滑板底盘或许是一种比较好的选择。

短期内,优先落地的还是低速场景商用车为主。首先,无人驾驶的解决方案越来越成熟后,低速场景的自动驾驶的需求也会提升;其次,这类场景对底盘的技术需求并不是特别高,滑板底盘的推广性较强。

曹雨腾也曾公开提到过商用车的爆发时间段,他说道:“在商用车领域,未来3-5年内可能会迎来一波爆发。”

中期方向上,某些自动驾驶解决方案商在一些商用车领域会起量,比如干线物流、Robotaxi等。爆发的起点是高阶自动驾驶相对成熟的时候,在经历了低速车领域的发展及相关核心技术的成熟后,滑板底盘整体的成本将达到一个可大面积推广的水平。

长期方向上,部分主机厂或许会选择滑板底盘,但乘用车的爆发会较晚,会受限制于法规、技术成熟度、客户接受度等各种条件的约束。

一款标准化程度高的滑板底盘,无论对硬件做何种微调,也不可能覆盖所有车型的需求。

在商用车方面,根据不同场景的需求,对底盘的性能要求也不同。一方面,对于在开放场景下的无人车来说,相比于封闭场景或者半封闭场景下的无人车,其对硬件的要求会更高,需要面对各种复杂的公开路况;另一方面,不同作业功能的无人车,所需要的载重、动力等需求也会不同。

长沙于万科技总经理彭旭说道:“国内的滑板底盘大部分应用于物流相关领域,而于万主要专注在环卫领域。目前国内大部分滑板底盘应用于物流相关领域,却不太适合应用在环卫车,主要是由于无人物流车的滑板底盘,其载重能力较低,整体的结构也不满足环卫车的需求。”

他继续补充道:“无人环卫车最大的技术壁垒是制造工艺参考了车规级标准,比如在一些线控技术上都采用了中高速商用车的标准。虽然是低速车(大约每小时3-5公里),但由于投放在开放路面,车辆需要增加一定程度的冗余。”

在乘用车方面也是一样,滑板底盘带宽不可能覆盖全部车型,性能上来说不会做得“刚刚好”。

一方面,一款滑板底盘不可能覆盖所有级别的车型。或许在轴距可调的范围内,可以适当地覆盖到三种级别左右的轿车,甚至是SUV等,但有些车型肯定不能覆盖,比如跑车。因为滑板底盘的硬件空间是非常有限的,跑车需要的性能要求,必然与家用车不同。在乘用车领域的终局必然是一种定制化的开发平台,即多款标准化产品+可定制的硬件模块,以REE为例,其公布出的底盘有5款大小,可适配不同车型需求。

多家滑板底盘公司也正在布局开发者平台,比如PIX自主研发的AMM,朱小松介绍到:“AMM技术,是一种“计算设计”模型,用户只需要拖拽滑条,输入边界数据,就可以定制不同滑板底盘。”

另一方面,滑板底盘的标准化必然会有一定的设计范围和安全性能边界。以一款家用轿车为例,无论怎么设计车型的上车体外观,车身外的A柱、B柱、C柱都会有一个固定范围安装点,不然脱离这个范围车辆的被动安全性能会失去一定的保证。而车内的座椅无论怎么安装,也不可能变化特别明显,毕竟中控屏、空调系统、后备箱等也会占用一部分空间。

在短期内,乘用车领域原有供应链很难打破,底盘依然是主机厂最核心的技术。

从供应链安全的角度来看,底盘汇集了电动车大部分的核心硬件,如果外包的话,主机厂可能只剩下软件和上车体设计两个部门,甚至某些滑板底盘公司可提供一整套的整车方案。那原有的底盘部门人员该何去何从?全部裁掉吗?此外,一旦第三方底盘公司不供应滑板底盘,那主机厂未来找谁买?这会使主机厂在未来的地位非常的被动。

从供应链成本的角度来看,当前头部主机厂的供应链成本优势非常明显,在滑板底盘企业供应链优势未形成的情况下,使用滑板底盘反而会提高BOM成本。类似于手机和特斯拉的爆款逻辑,主机厂包括新入局的新势力也都是以爆品推广为主,在这样的背景下,在销量还未达到很高的水平时,滑板底盘单车BOM成本较高的劣势就非常明显了(下图为三种造车模式的成本对比)。

单车BOM成本 |

高 |

中 |

低 |

研发成本 |

低 |

中 |

高 |

对于主机厂而言,整车的成本包括了BOM成本和研发成本,研发成本一般会分摊到单车成本里。随着销量逐渐变多,研发成本变低,变成了以单车BOM成本为主。具体销量需要达到多少台,才能达到三种造车模式的临界值?在什么条件下,采用滑板底盘的方案可以使效益最大化?

针对这些问题,某滑板底盘企业的专家回答道:“当前滑板底盘的生产主要采用的是定制化生产的方式,但大家普遍会认为定制化生产程度越高,单车的总成本会越低,这一点是错误的。实际来看,越是早期的话,定制化生产的占比会越高,而越往后的话定制化生产占比会减少。”

他继续补充道:“一般来说,当每年车辆的销售达到1000台以上时,传统工艺生产成本会低于定制化生产的成本。”

也就是说,当每年销量在1000台以内时,采用第三方滑板底盘的单车总成本将小于传统造车模式。但当销量高于这个临界值后,传统的造车模式的成本会随着销量的进一步增加后,研发成本也会被快速摊销从而总成本会快速下降,此时第三方的滑板底盘在成本上就失去了竞争力。

图:三种造车模式单车总成本与年销量的关系

对于适用客群的角度来看,腰部以上的主机厂采用滑板底盘的意愿并不高,其中某些头部的主机厂已经做到了底盘的集成化和模块化,他们缺的不是底盘技术,更多的是未来底盘内核心的零部件,比如全线控技术。

也有部分业内人士认为华为、小米、苹果等科技巨头,或许是滑板底盘的潜在用户。但这类企业具备非常强大的资本实力和研发实力,自研底盘并不难,考虑到滑板底盘在大销量下的成本劣势,所以他们不可能会把底盘的外包给第三方企业。

对于低速场景来说,各个细分赛道的体量不大,但前期需要找准市场。笔者认为好的细分赛道必须要同时拥有以下三点特征,才是滑板底盘最佳的切入市场:第一是该赛道的造血能力够强,盈利模式突出;第二是能够对同一款滑板底盘进行复用,上车体的迭代不会对下车体硬件部分有太多的影响;第三是所处市场的空间必须足够大,才能摊销滑板底盘的整体成本。

PIX Moving联合创始人&COO曹雨腾曾公开说道:“我们先从无人专用车的市场切入,它是高级别的自动驾驶能够最容易去商业落地的领域。我们是从三方面去考虑:第一是它能否真正为客户创造价值并解决实际问题;第二是客户是否能够根据我们现有的产品和技术,做到更好的复用;第三是它是否有批量生产的可能性。”

再者,细分场景的客户也可能会自己生产制造滑板底盘,但也只有具备一定资本实力的企业,才能这么玩,并且也仅针对自家的明星产品,因为开模的成本动辄上千万。但大部分细分场景的客户都是初创型公司,没有太大的决心去投入资本,不会自研滑板底盘。

对于中高速的场景来说,比如干线物流,70%-80%的成本都在底盘,且当前干线物流车的成本已经做到了极低,除非滑板底盘的成本优势明显,或者在其他软硬件性能上有其他差异化优势,否则采用滑板底盘的吸引力并不明显。

大热的“滑板底盘”会以什么节奏落地?

https://mp.weixin.qq.com/s/18Z0NvbBiI2Srxn7cDbF0w

如果希望与文章作者直接交流,可以直接扫描右方二维码,添加作者本人微信。

注:加微信时务必备注您的真实姓名、公司

以及现岗位等信息,谢谢!

如果您有兴趣给《九章智驾》投稿(“知识积累整理”类型文章),请扫描右方二维码,添加工作人员微信。

注:加微信时务必备注您的真实姓名、公司

以及现岗位等信息,谢谢!

A:信息密度高于绝大多数券商的绝大多数报告,不低于《九章智驾》的平均水平;

B:信息要高度稀缺,需要80%以上的信息是在其他媒体上看不到的,如果基于公开信息,需有特别牛逼的独家观点才行。多谢理解与支持。

◆九章 - 2021年度文章大合集

◆当候选人说“看好自动驾驶产业的前景”时,我会心存警惕——九章智驾创业一周年回顾(上)

◆数据收集得不够多、算法迭代得不够快,就“没人喜欢我”————九章智驾创业一周年回顾(下)

◆如何正确使用激光雷达

◆自动驾驶中间件之四:主机厂自研

◆自动驾驶中间件之三:活跃玩家盘点

◆自动驾驶中间件之二:通信中间件,DDS与SOME/IP 谁主沉浮?

◆AVP的商业化之路还有多远?