鉴于电力电池模型的内部参数随负载和工作条件的变化而变化,综合设计了电池容量、温度、倍率、滞后、自放电等因素。通过分析电力电池端电压与欧姆极化、电化学极化、浓差极化、电势不平衡、滞后等因素之间的关系,确定电力电池的内部状态变量,提出动态综合等效电路模型(DS-ECM),混合脉冲功率特性法(HPPC)动态识别。根据工况的变化,和Rint、PNGV、二阶RC比较模型,借用赤池信息标准(AIC)衡量模型的优良性。结果表明,与其他模型相比,本文模型估计的端电压平均误差降低了52.3%,且AIC值和计算量相对适中,是精度和结构复杂度的最佳平衡模型。本研究有助于促进等效电路模型在实际工程中的应用。

动力电池;等效电路模型;迟滞效应;赤池信息标准

近年来,我国大力发展新能源汽车,新能源装机容量占比不断提高。作为可持续交通系统的重要组成部分,新能源电动汽车是我国实施节能减排的重要举措。但动力电池技术是制约电动汽车发展的关键瓶颈,直接影响电池汽车续航里程、充放电技术和安全性。动力电池技术是一个多领域、多学科的问题。动力电池的化学反应过程较为复杂,受温度、充放电率等外部环境的影响;内部结构:材料、几何尺寸等因素。长期以来,如何表征电池特性是学术研究的重点和难点。目前常用的表征电池特性模型有电化学模型和等效电路模型。电化学模型是通过微分方程描述电池工作过程中产生的化学反应。模型的精度取决于建立的微分方程,但电池内的化学反应非常复杂,几乎不能完全考虑。因此,电化学模型主要用于实验室研究。等效电路模型识别简单,是目前使用最广泛的电池模型,用可控电压源描述电池的热力学平衡电势,RC并联网络描述了电池的动力学特性。国内外学者对等效电路模型进行了一些研究,并取得一些成果。Barai提出零状态滞后模型,考虑滞后试验过程中的容量和时间变化,评估四种不同锂电池的滞后特性,表明滞后现象只发生在放电结束时。根据动力电池内部参数随负载的变化,孙涛等Thevenin最小二乘法参数识别模型,未分析模型的动态特性。以磷酸铁锂动力电池为对象的杨世春等PNGV改进的等效电路模型侧重于卡尔曼滤波法结合安时积分法估计电池荷电状态(SOC)该方法通过恒流条件和动态条件分析了回弹特性和滞回特性SOC对模型精度和复杂性的平衡分析不足。毕军等基于Nernst 经验模型采用遗忘因子递推最小二乘法在线识别模型参数,解决模型参数无法通过实时数据获得的问题,具有较强的工程应用性。熊瑞分析了健康状态、电池类型和环境温度对动力电池模型预测精度的影响AICN阶是信息标准RC模型进行分析,得出二阶RC模型是基于数据集成的最佳模型和二阶模型RC状态估计模型。基于电池集总参数的任晓霞等RC研究等效电路模型,主要考虑电池的极化效应和迟滞电压特性RC未与其他模型分析比较模型预测精度的影响。

电池的复杂电化学过程主要通过描述输入电流与输出电压的关系来表示。然而,随着电力电池运行条件的复杂性,单方面考虑电池充放电电流和电压的状态还不足以模拟电池的完整动态运行状态。因此,通过分析电力电池输出电压与欧姆极化、电化学极化、浓度差、电势不平衡、滞后特性等的关系,提出了动态的综合等效电路模型(dynamic synthesis equivalent circuit model,DS-ECM),进一步实现SOC估计提供更好的电池模型。

1 等效电路模型

1.1 典型模型分析

等效电路模型通常被用来模拟电池内部复杂的电化学反应。简单的模型不能反映电池内部的动态特性,而复杂的模型需要识别更多的参数,使计算量过大,不具有实际操作性。通过分析几种常见的等效电路模型,研究相应的空间方程及其特点,为本文的后续研究提供基础,如表1所示。

目前研究的等效电路模型大多是改进上述模型。常用的方法是增加RC并联网络表示电池内部的动态特性,但随着RC网络的增加,SOC估计精度没有得到很好的提高,反而增加了识别难度,降低了识别效率。基于二阶RC模型从温度特性、松弛现象和动力电池的迟滞效应三个角度研究充放电过程的等效模型AIC本文提出了误差分析方法验证DS-ECM模型优于Rint、PNGV、二阶RC模型的观点。

1.2 等效电路模型研究

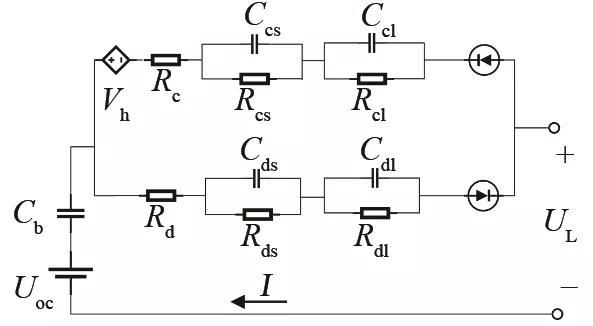

DS-ECM模型在二阶RC在模型的基础上,区分充放电电路,增加两个二极管,分别控制充放电支路的引导和关闭,研究充放电过程中的延迟;同时增加各支路的电阻(Rc、Rd),研究充放电过程中内阻的变化;在充电电路中增加受控电压源Vh,在充放电过程中中电池迟滞电压和端电压的不一致性。完整的DS-ECM等效电路图如图1所示。

图1 DS-ECM等效电路图

图1中,Uoc是开路电压;Cb储能电容表示电池稳态的变化;充放电内阻Rc、Rd与两组二阶RC并联电路分别表示电池充放电的极化效应;其他参数和二级参数RC表示相同。

本文主要研究了模型参数受负载和工作条件变化影响的情况。电池模型输出状态方程的简要表达(1),以放电方向为正方向。

(1)

1.3 实验的设计

为了研究电池容量、温度、倍率、滞后、自放电等因素对电池模型建立的影响,分析了电池端电压与欧姆极化、电化学极化、浓度差极化、电势不平衡、滞后特性的关系。本文设计了三个实验:①开路电压试验的充放电倍率和搁置时间不同;②实验不同充放电率和温度的影响因素;③验证模型的精度HPPC动态工况实验。具体实验步骤如图2所示。

图2 实验步骤

三元锂电池俗称三元动力电池LiCoO2、LiNiO2、LiMnO负极材料由石墨组成。在电化学性能方面,三种正极材料结构互补,优于单组分正极材料电池,具有单组分正极材料电池的特点,可以更好地表达传统锂离子电池的特点。因此,本文以标称容量为1.8 A·h三元锂电池是动力锂离子电池的代表。电池放电温度范围:0~60 ℃;充电温度:0~45 ℃;-20~50工作温度 ℃;最佳工作温度:20~40 ℃。充电截止电压4.2 V,放电截止电压2.75 V。标准充电方式为0.3 C恒流充电至4.2 V,再以4.2 V恒压充电截止电流2.5 A结束。

2 识别模型参数

2.1 辨识方法

参数识别方法可分为静态识别和动态识别。静态识别是用固定的参数值来衡量电路元件,其缺点是忽略动力电池是一个动态过程,参数值将与电池一起使用SOC变化和变化。动态识别是一个跟随者SOC测量电路元件的变化参数值,随负载和工况的实际情况更新参数值,以获得可靠的估计结果。模型参数的准确性在很大程度上取决于识别方法。考虑到电池的动态特性和应用性,选择混合动力脉冲能力特性(HPPC)实验法识别电池内部参数,分析SOC动力电池在变化过程中的激励和响应关系DS-ECM模型参数。HPPC实验数据样本包括电池充电、放电、搁置等过程,如图3所示。

图3 充放电静态输出电压曲线

2.2 迟滞电压分析

相同SOC情况下充电与放电时开路电压的差值称为迟滞电压。在工程学中把这种现象定义为迟滞效应。实验得到的充放电开路电压状态曲线如图4所示,OCV1、OCV2分别为DS-ECM当模型放电和充电时,开路电压曲线。

图4 充放电路电压状态曲线

电池的充放电过程实际上是锂离子在正负极之间来回嵌入和脱离的过程。当电池放电后搁置时,正极上锂离子的比例会下降,负极上锂离子的比例会上升,导致电池放电后开路电压下降;相反,当电池充电后搁置时,电池的开路电压会上升OCV-SOC不是一一映射的关系,而是会受到电池上一刻状态的影响,充电时OCV2略大于放电时OCV1。

消除迟滞电压的常用方法有两种:一种是充放电OCV平均值,然后在此基础上添加或减去一定的常数,但这种补偿方法SOC 两端区间的OCV时间误差大;另一种是将迟滞电压变化分为三个部分,对每个部分进行线性处理。该方法考虑了两端迟滞电压误差大的现象,但线性度不能满足要求。通过综合两种方法的优点,提出通过polyfit函数高阶拟合曲线,补偿充电时开路电压的方法,如图5所示。

图5 拟合对比图的迟滞电压

从图5可以看出,迟滞电压和SOC关系:在SOC(0~0.15,0.85~1)区间相同SOC相应的迟滞电压较大;在SOC(0.15~0.85)范围内,迟滞电压相对稳定,趋于固定值。

数理统计回归分析法用于客观反映拟合效果SSE、R-square、Adjusted R-square、RMSE结果如表2所示。

表1 经典电路型对比表

表2 拟合程度对照表

由表2结果和文献[17]可知,7阶拟合曲线来修正电池的迟滞电压为最佳。

2.3 充放电内阻分析

由图3可知,电池在充放电开始瞬间电压会瞬间降低或升高,主要由电池内部欧姆极化导致。在DS-ECM模型上反映为充放电内阻的不一致性上,即放电内阻Rd和充电内阻Rc不相同。根据欧姆定律可求Rd、Rc,见式(2),(3)。

(2)

(3)

2.4 极化电阻与极化电容分析

电池在充放电过程中存在严重的极化效应,主要包括瞬时欧姆内阻极化和稳态电化学极化。DS-ECM模型使用4组RC网络分别表征充、放电过程中的电池的浓差极化与活化极化。以放电作为研究过程,在U4~U5阶段,RC回路为零输入响应,如式4所示。

(4)

使用Cftool工具箱对U4-U5段变化曲线进行拟合,可求得Us(0)、Ul(0)、τs、τl。

电池搁置1 h后得U2,内部极化效应基本消失。因此U2~U3段视为零状态响应,极化电容两端电压为

(5)

(6)

U3点到U4点的瞬间电池极化电压基本不变,由此可得:

(7)

(8)

式中,ts是U2到U3放电脉冲的时间。将已求的Us(0)、U₁(0)、τs、τl代入式(7),(8)可以求得Rs和Rl,然后再根据时间常数表达式求出Cs、Cl。

根据2.2节的方法,将开路电压、温度、倍率和充放电实验数据作为影响模型参数的外部因素,对DS-ECM模型所有参数进行修正。f(x)=p0x7+p1x6+p2x5+p3x4+p4x3+p5x2+p6x+p7,式中,x为SOC,f(x)为待拟合参数曲线,p0、p1、p2、p3、p4、p5、p6、p7为辨识参数的系数,结果如表3所示。

表3 辨识的参数值

3 仿真分析与验证

3.1 动态工况测试

为了验证DS-ECM模型优于Rint、PNGV、二阶RC模型,针对温度变化的工况进行模拟仿真,对比分析4种模型动态变化情况。选取10 ℃下的HPPC测试数据对4种模型仿真,端电压动态变化仿真结果如图6所示,充电过程端电压变化如图7所示,仿真结果与理论值误差如图8所示。

图6 仿真对比图

图7 充电电压放大图

图8 端电压误差对比图

由图6可知,Rint模型估计值比理论值偏大,因为Rint模型只考虑欧姆极化效应,未考虑电化学极化造成的电池内部的电压损耗,因此无法体现动态工作过程。PNGV模型估计值比理论值偏小,因为PNGV模型用一组RC网络表征活化极化和浓差极化,未考虑活化极化和浓差极化随工况变化速率不同,单一的RC网络无法表征两种极化现象,导致拟合的电压损耗大于电池内部实际电压损耗。二阶RC和DS-ECM模型在放电过程中的拟合值接近于理论值,因为充分考虑了电池内部的极化效应。

由图7可知,充电过程中,二阶RC模型平均误差为15.2 mV,相对误差为1.94%;DS-ECM模型平均误差为5 mV,相对误差为1.31%。DS-ECM模型比二阶RC模型平均误差降低67.1%。因为二阶RC模型未考虑充、放电过程中电池内部电解液分解速度变化情况,将放电过程中OCV-SOC的关系映射到充电过程。DS-ECM模型在考虑了充、放电过程的迟滞效应基础上增加了修正电压Vh,使得图7中仿真效果为最佳。

由图8可知,Rint和PNGV模型产生误差较大。二阶RC模型放电过程中平均误差为24.1 mV,相对误差为1.6%;DS-ECM模型放电过程中平均误差为11.5 mV,相对误差为0.84%。DS-ECM模型比二阶RC模型的平均误差降低了52.3%,因为DS-ECM模型的参数的值是动态的,随负载和工况的变化而变化,能够很好的消除迟滞电压、温度等外部因素对端电压估算的影响。

在动态工况下,完整的一次充放电视为动力电池的全寿命周期。为验证该模型对三元锂离子电池在整个生命周期过程中的驱动能力,以放电为例,每次放电开始至5 min后取一个端电压数据点,将DS-ECM模型仿真的值与理论值拟合比较,结果如图9所示。

图9 放电周期模型预测精度对比图

由图9可知,可将动态工况放电过程分为两个阶段:可靠的模拟阶段,在SOC值为1~0.87和0.24~0区间;精准模拟阶段,在SOC值为0.87~0.24区间。对三元锂离子电池而言,DS-ECM模型在全寿命周期精准模拟存在不足,但整个放电过程的模拟误差相对较小。

3.2 赤池信息准则分析

借用赤池信息准则(AIC)分析方法对Rint、PNGV、二阶RC和DS-ECM模型的复杂度与准确度进行客观评价。AIC是衡量统计模型拟合优良性的一种标准,在评估模型中AIC表达方式如式(9)所示

(9)

式中,k是参数的数量;n为观察数;e²为残差平方和。

根据式(9)分别对Rint、PNGV、二阶RC和DS-ECM模型求AIC、最大误差、平均误差和辨识时间,结果如表4所示。

表4 仿真结果综合评价对照表

由于AIC是模型欠佳的指标,AIC最小值对应的模型视为最佳模型。由表4可知,PNGV模型的AIC最小,为最理想模型。因为PNGV相比Rint模型提高了精度,相比较二阶RC与DS-ECM模型减少了参量的个数,降低了模型的复杂度。

由于AIC值并不能完全反映电池模型的适合度,必须从最大误差、平均误差、仿真时间综合考虑电池模型的优良。DS-ECM较PNGV模型的最大误差降低了72%,平均误差降低71%,而AIC值和辨识时间增加相对较少。综上所述,DS-ECM模型优于其余几种模型,是精度和结构复杂度最佳的平衡模型。

4 结 论

文中针对1.8 A·h的三元锂电池,做了以下研究:①充、放过程中开路电压、温度、倍率等因素的基础实验和多因素的混合动力脉冲能力特性实验;②基于二阶RC模型提出DS-ECM模型;③对模型进行辨识,并提出7阶拟合修正参数方法;④验证模型的自适应性。最后得到以下结论。

(1)除欧姆极化、电化学极化外,浓差极化、温度变化、不平衡电势、迟滞特性对电池端电压也有影响。DS-ECM比二阶RC模型的平均误差降低了52.3%。

(2)DS-ECM模型提高精度的情况下,AIC值和计算量相对适中,能够应用于实际工程中。

总之,研究所提出的DS-ECM模型,综合考虑多因素不确定性,建立动力电池等效电路模型,能够准确地表征动力电池的电化学反应之外,实时性也较好。能够解决电池汽车续航里程、充放电技术和安全性电学模型研究问题,促进动力电池在能源结构上优化升级,实现清洁低碳发展。

引用本文: 封居强,司玉文,伍龙等.基于动态综合型等效电路模型的动力电池特性分析[J].储能科学与技术,2020,09(03):986-992.

FENG Juqiang,SI Yuwen,WU Long,et al.Analysis of dynamic battery characteristics based on dynamic synthesis equivalent circuit model[J].Energy Storage Science and Technology,2020,09(03):986-992.