16、ADS使用记录之AB类功放设计

下载源文件

ADS使用记录之AB类功放设计

补充:作者也是一名学生。在学习过程中,我发现许多论文中的功率放大器的类型并不是由最终的实际波形决定的,而是由最初的设计方法决定的。例如,这次是设计的AB类功放,结果在调谐优化后实际的输出波形与AB类别相差甚远,但应该还是叫AB类,吧?

1、设计指标

中心频率2.4Ghz 带宽:200Mhz 输出功率:10w(40dbm) 回波损耗:小于-15db PAE:大于百分之50 TOI/IP3:-45dbm

2、数据手册

3、直流分析 选择静态工作点

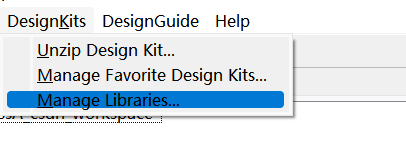

导入CGH40010F第一次使用解压模型文件Design Kit,如果不是第一次使用,可以选择管理库文件。这不是我第一次使用它: 选择添加库定义文件: 找到模型解压的根目录defs文件,点击打开导入库: 新原理图命名01_DC_SIMULATION(本原理图用于直流扫描): 选择菜单栏Insert,插入模板:

选择添加库定义文件: 找到模型解压的根目录defs文件,点击打开导入库: 新原理图命名01_DC_SIMULATION(本原理图用于直流扫描): 选择菜单栏Insert,插入模板:

我自定义的模板插入在这里: 插入后如下所示(一般插入模板也需要根据数据手册设置相应的电压,此处已设置插入模板,如此处的扫频参数): 点击模拟观察结果: 图中可直接选择m作为静态工作点,导角为256度,设备工作AB在不匹配的情况下,类模式可以获得近46%的效率,匹配后达到50%以上应该很容易。m工作电压28相关参数V,工作电流211mA,栅极电压-2.7V。

4.稳定性分析

新原理图命名为02_STABILITY_SIMULATION: 在器件栏的Simulation-Instruments稳定性仿真器件在第二列第五行中找到,并插入原理图: 相关参数插入后合理设置如下: 现成模板用于数据显示,搜索并插入distemplate控件: 设置双击控件,从安装的模板中选择,插入以下模板: 插入后如下: 点击仿真查看数据: 发现系统在2.4Ghz不是绝对稳定的,需要额外的稳定电路,这里用5欧姆电阻串联使系统稳定: 再次进行模拟分析,现现在稳定性系数大于1,系统绝对稳定: 稳定性分析到此完成,注意由于此时设计的是PA,对于S11参数无额外要求,对系统的噪声性能也没要求,因此才能在信号输入端串接电阻。在进行LNA设计是,这种栅极串接电阻提高稳定性的方法不能被使用。

5、负载牵引和源牵引

在设计向导中选择·第一个放大器: 在放大器分类中找到负载牵引模板(Load Pull等等等),此处使用Xdb Gain Compression模板: 打开后插入相关器件(附带稳定性措施)并设置参数; 点击运行仿真,观察数据结果,由此可得在输出阻抗为19+11.25欧姆时可获得较好的效率:: 按照同样的步骤打开源牵引模板: 插入晶体管和相关稳定性措施,修改参数使其符合实际的工作条件,点击仿真: 观察结果可得当输入阻抗约为5.3-j*3.5欧姆时可获得最高的效率:

6、良好匹配下的性能分析

使用自创模板分析单频率下的输出性能,注意设置端口阻抗为理想阻抗参数: 仿真观察结果,发现此时的功率附加效率可达百分之64左右,系统工作在AB类模式下:

7、匹配电路设计

匹配电路包括输出匹配与输入匹配电路,在此使用自动生成匹配电路的方式进行匹配,具体流程可以参考:番外4:自动进行功放输出阻抗匹配设计(匹配至4次谐波)

此处利用自动生成匹配电路的模板得到适宜的输出匹配电路: 对此匹配电路进行仿真,发现1-4次谐波均匹配良好: 按照同样的方法进行输入匹配的设计,在设计完成后将匹配电路打包成为symbol,打包完成后插入主原理图: 在主原理图中进行参数OPTIM,设定相应的Goal,一段时间后系统得到了适合的电路参数: 对于此时的匹配电路来说,此时所使用的微带线均为理想微带线,在实际设计中还需要将其转化为实际的微带线电路。此处使用ADS自带的微带线计算工具进行转换: 对于输入匹配电路,分别计算各个微带线的长宽,得到最终的转换完成的电路,下面是原理想微带线参数电路图和实际微带线电路图的对比: 在实际微带线电路图中,在微带线交汇处和阻抗改变处需要加入相应的变换节(阶梯),在实际微带线的输入端加入了一小段50欧姆微带线用作输入焊盘,在电容两侧添加了小的微带线用作焊盘。对于输出匹配电路,采用同样的方式进行设计,此处跳过设计步骤,得到电路图如下所示: 将实际的微带线电路放到主原理图中进行仿真,我们对所得的结果可能并不满意。此处再次使用OPTIM功能对参数进行二次调整,一段时间后调整完毕。得到最终的结果图(:

可以看到实际中最终得到的效率PAE约为百分之60,大信号增益约为12db左右,输出匹配和输入匹配的S11、S22性能良好,各项参数均符合设计要求。

7、交调性能分析

将原来主原理图中的单音谐波平衡分析换位多音谐波平衡分析,插入相关的IP3计算控件,分别对上下边带计算IP3: 修改输入功率为20dbm,使系统工作在一般状态,对上述原理图进行仿真,得到电路的IP3性能,可以看到系统的IP3抑制能力大于45db,性能满足设计需求(如果输入功率过大会造成输出的非IP3性能下降):

8、版图设计

新建原理图命名为09_PCBLAYOUT,将所有电路复制进去,删除晶体管、电容、与端口,仅留下微带线: 在菜单栏的Layout选项中选择产生PCB布局,在接下来弹出的界面点击Apply: 将输入输出电路合理摆放,中间留出晶体管焊盘位置,同时也要为电感电容流出相应的间距,在各个需要连接处插入相应端口: 注意此处我们不考虑电路板实际的尺寸,原则上上述的电路版图尺寸太大,需要尽力为减少尺寸进行优化。此处直接进行EM设置,首先需要设计基板相关参数,此处使用板材4350B,板材厚度为20mil,其参数为3.66,正切损耗角为0.0037: 设计相关的扫描频率参数,此处主要进行2.4Ghz单点频仿真,考虑2.4Ghz的五次谐波。在2-3Ghz之间进行线性扫频,用于绘制S参数: 在输出设置中按照如下方式勾选: 在model设置中如下勾选: 全部设置完成后点击仿真即可,仿真时间较长,仿真完成后关闭弹出的窗口即可。

9、版图联合仿真

仿真完成后在EM设置窗口上方点击Symbol按钮创建新的模型: 在弹出的Symbol生成器中如下设置,设置Source view为layout且symbol类型选择为look like: 设置完成后点击确定即可生成SYMBOL: 新建联合仿真原理图,将其命名为10_cosimulation,插入模板并连接相关器件,设置谐波平衡仿真的相关参数: 点击仿真按钮左侧的choose view for simulation按钮,点击生成的版图symbol,选择为emmodel: 全部设置完成后点击仿真按钮,可以看到波形还是挺好看的,漏极效率可达73左右: 在原理图中开启扫描输入功率: 开启频率扫描,发现在带内漏极效率大于百分之50,在2360-2500之间大于百分之70: